ケンちゃんたちが楽しそうに駆けてく。滲み通るような夕暮れです。

鬼ごとをする、子供たちの、笑いさざめく声ばかりが、灰色をしたビルの合間合間に響きます。仕事帰りのサラリーマンも、ふと足を止めて、子供らの声に耳を澄ます。その中に幼い頃の自分の声や、懐かしい友達の声が、混じっていないかしらというように。

今度はアトムが鬼だ!逃げろ!逃げろ!こっちだよ!

きゃあと上がった歓声と、それから軽い足音。

同じようにはしゃいでいたアトムは、ふと立ち止まる。恐ろしいことに気づいてしまった。

「…僕、」

アトムの影が前方に長く伸びてる。まるで大人のやうな背の高さだ。

「僕は、」

アトムの人工皮膚な表面から、真っ白にオイルはひいて青ざめていった。先ほどまでいきいきと高揚していた頬も、今は蝋人形じみて見える。

(僕、僕は知らない。)

真っ赤な夕日が笑う。いいや、違う笑っているのは子供らだ。あちら、こちらにこだまする。アトム!こっちだよ!と言ってケンちゃんが笑って、が転がるように駆けてった。タマちゃんがどこかで転ぶ。

(僕、笑い知らない。)

彼の発動機がいっぺん大きく脈を打つ。手の先まで、彼は冷たく凍えている。

なにを恐れるのだ、アトム。おそらくお前は、地上の誰よりも、何よりも、強い。他のすべてが滅んでも、お前は立っていられるだろう。

なにを恐れるのだ、アトム。お前は自愛も同情も博愛も敬愛も、何も持たぬ機械(ロボット)。お前はロボット。誰かが死んでも泣きはしない。自分の死すら、平気だろう。

(僕、喜び知らない。)

錆びついた扉が開く。夕陽が沈んでしまう。アトムこっち!こっちだよ!と笑いかける声、声。噫アトム。その声の主たちを愛しているね?噫アトム。愛なぞ知りもしないくせに。

(僕、愛、知らない。)

日が沈む。6時だ!誰かが言う。帰らなきゃ。アトムも帰ろう?アトム?アトム、どうしたの?

やさしい声だ。生きた子供の手のひらがアトムの背中を優しく撫ぜる。どうしたんだ、アトム。どこか痛むの?訊ねる眼差しの、きらきら光って美しいこと。

生きている。子供たち。なんて美しいのだろう。彼は思う。

(僕、…夢知らない。)

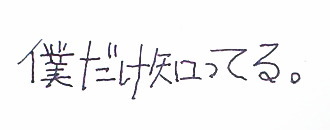

彼は呆然と立ちすくんでいる。彼は何も知らず、これからも知ることはできないに違いなかった。彼は機械(ロボット)。自愛も同情も持たず、それを司る心の在り処を知らない。しかし彼しか知らないことはひとつだけあった。

ひとつだけ。

それはたったひとつ。機械人間の君しか知らない。君らしかわからない。君らの持つ唯一の―――。

(…ああ、)(どうして、僕は―――――)

戻れないほどに壊れてしまおう。

そうでないなら誰かこの彼らの知る唯一の真実を隠してしまっておくれ。今彼の目の前に生きる、子供たちは美しい。あまりにあまりに美しい。これではあまりにつらすぎる。

彼は黙ってじっと立っていた。彼は泣くことを耐えていた。彼は泣くことができたから。しかしそれが真実の涙かどうかなんて、彼には言えなかった。ロボットは嘘をつかないなら、その涙も真実だろうか?しかしすべては、人間の真似事の感情表現だ。ならばやはりそれは、嘘なのだろうか?

アトムにはわからない。アトムは何も知らない。だから彼は今泣くわけにはいかず、ただじっと目を見開いて立っている、立っている。

「アトムどこか痛いの?どうしよう、お茶の水博士を呼んだほうがいいだろうか?」

「アトム、アトム、だいじょうぶ?」

ケンちゃんがアトムの背を撫でる。が正面から、心配そうに覗き込んでアトムの髪を撫でている。やさしいまなざし。のやさしい目玉だ。やわらかい頬だ。ケンちゃんの手だ。あたたかい手だ。噫触らないで。この髪はみんな作り物なんだ。

アトムは胸の辺りが絞られるような苦しさを覚える。

やさしいふたりは、並んで大人になれるのだ。喜び、悲しみ、笑い、泣き、夢を見て、あたたかな手に手をとって。

(僕は知らない。何も、何も、何も―――)

発動機が、軋む音がする。アトムは泣くのを必死にこらえて、子供たちはそれを取り囲んでただオロオロとしていた。噫日が沈む。時が進む。そのうち誰かが呼びに来るだろう、いつまで遊んでいるんだ帰っておいで、晩ご飯の時間だよ――。アトム帰ろうよぅ。タマちゃんが言う。彼らは知らない。知らないのだ。多くのことを知りながら、アトムたちの知るたったひとつの真実を、永遠に知らない。

そうして僕は置いていかれる。

唐突にアトムは微笑む。

「だいじょうぶだよ、」

ロボットは嘘をつかない。 |